《2025年2月28日》

山林火災の避難所過密

地元党議員が現地調査

岩手県大船渡市の山林火災は28日も続き、避難指示は午後1時現在で1340世帯3306人に出されています。日本共産党気仙地区の議員は、避難所や電話での被災状況の確認を行っています。大船渡市の山本和義市議が確認した中でも、自宅が焼けて市外の親戚宅に避難している人がいます。

岩手県大船渡市の山林火災は28日も続き、避難指示は午後1時現在で1340世帯3306人に出されています。日本共産党気仙地区の議員は、避難所や電話での被災状況の確認を行っています。大船渡市の山本和義市議が確認した中でも、自宅が焼けて市外の親戚宅に避難している人がいます。

避難所は、東日本大震災後に市が食料の備蓄や暖房器具の手配を進めていたため、食料や暖房は現時点では足りているといいます。

一方で、延焼中のため市当局も情報を正確に把握できない状況で、どれだけの数の住宅が焼けたのかなどの情報はなく、避難者から山本市議に「自分の家がどうなったか心配。情報が全くない」などの声が寄せられています。

大船渡市議会は、3月3日に全議員参加で今後の対応を議論する会議を開催する予定です。

陸前高田市の伊勢純市議が訪れた三陸公民館には300人が避難していますが、床張りで暖房設備のない講堂を避けて和室を利用しているため過密状態に。27日時点では間仕切りはありませんでした。

日中は廊下やホールで過ごしていた人も夜は和室で寝ます。伊勢市議は「夜は雑魚寝で、足の踏み場もなくなるのではないか。長くその場で生活するのは厳しい」と話します。

鎮火と生活確保に万全を

岩渕・紙両議員が政府に要望

日本共産党の岩渕友、紙智子両参院議員は28日、国会内で、岩手県大船渡市の山林火災による被害状況や避難住民への対応などについて総務省と内閣府に聞き取り、要望を行いました。

日本共産党の岩渕友、紙智子両参院議員は28日、国会内で、岩手県大船渡市の山林火災による被害状況や避難住民への対応などについて総務省と内閣府に聞き取り、要望を行いました。

内閣府は、自然災害による住宅などの再建に支援金を支給する被災者生活再建支援法の適用可否を検討しているとしています。火災での適用は2016年の新潟県糸魚川市、22年の島根県松江市の2事例があり、いずれも強風注意報が発令されていました。

紙氏は大船渡市の漁師の知人と電話で話した内容を紹介。「現地でボランティアでたき出しをしている。保険証を自宅に置いたまま避難し、体調が悪い時にどう対応するのか心配だと思う。食事に対する支援や、着るものが必要だ」と要望しました。担当者は「持ち帰り、避難生活の担当に伝える」と応じました。

岩渕氏は、一日も早い鎮火のためあらゆる手段をとるよう要求。「あたたかい食事の提供やベッドなど避難所の環境確保を行ってほしい」と指摘し、コロナやインフルエンザが流行しているため避難所での感染対策をを求めました。また鎮火後の生活と生業の再建にも国が力を尽くしてほしいと強調しました。

《2025年2月27日》

大船渡市で大規模山林火災発生

すでに84棟延焼、懸命の消火

2月26日に大船渡市赤崎町で発生した大規模な山林火災は27日も続き、県警によると、綾里地区で1人の焼死体が見つかりました。県などによると、焼損面積は600ヘクタール以上、少なくとも84棟の建物が延焼しており、懸命の消火活動が行われています。

火災は26日午後1時ごろ発生し、赤崎町と三陸町綾里で出火が確認されました。市は873世帯・2114人に避難指示を出し、小学校や公民館には約600人gあ避難しました。また、現場に近い小中学校2校について、27日は臨時休校すると決めました。

県災害対策本部は災害救助法の適用を決定。陸上自衛隊に災害派遣を要請し、応急仮設住宅の供与に向けた調整を始めました。自治体と自衛隊のヘリコプター計8旗が上空から消火活動にあたります。

住民は避難所や市内外の親戚宅へ避難

26日午後2時には綾里地区全域に避難指示が出されました。住民らは避難所や市内外の親戚宅へ避難したとみられます。

盛岡市の50代男性は26日、妻の両親が住む綾里に車で向かいました。山林火災後、義父母と連絡が取れなくなったといいます。幸い家は無事でした。男性は、80代の義父母が避難所で生活するのは大変だと判断し、妻の姉が暮らす同市中心部に避難させました。

しかし、綾里の親戚の家は燃えてしまいました。男性は「東日本大震災津波で自宅を流され、高台に再建したのに今回の火事で焼けてしまった人もいる」と話します。

被害に遭わなかった日本共産党三陸支部の党員は、地域住民と一緒に炊き出しを行い、約300人が避難した三陸公民館におにぎりを届けました。

強風の影響で消火が進まず、被害の全容はいまだつかめていません。日本共産党気仙地区の議員らは各避難所をまわって被災者を見舞い、要望を聞いています。

(2月28日付・「しんぶん赤旗」より)

《2025年2月27日》

物価高騰から県民の暮らしと営業守れ

2月定例県議会本会議で一般質問

2月27日、2月定例県議会本会議で一般質問に立ち、物価高騰から県民の暮らしと営業を守る課題などを取り上げました。

2月27日、2月定例県議会本会議で一般質問に立ち、物価高騰から県民の暮らしと営業を守る課題などを取り上げました。

岩手県が全国に先駆けて実施した物価高騰対策賃上げ支援金は大きな成果をあげたと強調。バージョンアップされた第二弾となる同支援金(2月20日から受付開始)の申請状況を質問しました。達増拓也知事は、「(第一弾の支援金は)小規模事業者を中心に当初の見込みを上回る事業者に活用された。第二弾は25日現在、102事業所、1093人分の申請を受け付けている」と答弁しました。また、国による恒久的な中小企業への直接支援が必要だと述べ、軍事費突出、大企業へのバラマキという自民党政治の二つのゆがみを正してこそ、国民の暮らしと営業が守れると指摘。達増知事は防衛費の増額について、「その根拠や必要性など慎重な議論が必要」と述べ、「物価高騰など喫緊の課題に対応するため、国民の暮らしや仕事を守る政策を優先していくべき」と答えました。

昨年末に策定された新たな県立病院等の経営計画(2025〜2030)において、6年間で医師はわずか23人の増員、看護師は120人の大幅な削減となっていると告発。県立病院長の声や地域住民の運動を紹介し、必要な医師・看護師等を増やしてこそ地域住民の命と健康を守ることができると訴えました。

このほか、新型コロナウイルス感染症から命と健康を守る課題、高校再編と県立盛岡みたけ支援学校高等部のスクールバス運行について、ジェンダー平等の課題、自民党県連の政治資金パーティー問題などを取り上げました。

質疑の大要は「議会報告」をご覧ください。

《2025年2月27日》

命にかかわる高額療養費制度の自己負担上限額引き上げの撤回を

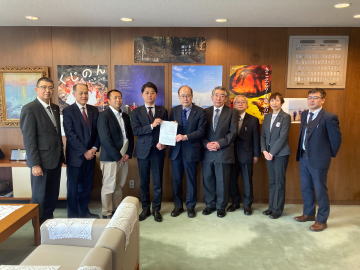

社保協・保険医協会・民医連の3団体が請願を提出

?

2月27日、県社保協、県保険医協会、県民医連の3団体は、「全世代の命にかかわる高額療養費制度の自己負担上限額引き上げの撤回を求める」請願を、工藤大輔県議会議長に提出しました。

2月27日、県社保協、県保険医協会、県民医連の3団体は、「全世代の命にかかわる高額療養費制度の自己負担上限額引き上げの撤回を求める」請願を、工藤大輔県議会議長に提出しました。

自民党・公明党以外の会派が紹介議員に名を連ね、高田一郎県議と木村幸弘県議(社民党)が同席しました。

『命綱』を断ち切るに等しい上限引き上げは撤回を

小山田保険医協会会長は、「自己負担上限額の引き上げがすべての世代、すべての所得階層を対象としている。引き上げ額も現役世代の年収650万円から770万円の階層では、現行の上限額約8万円が最終的には約13万9千円と、5万円もの大幅な負担増となり大打撃を受ける。」と説明。保団連と子どもを持つがん患者の会有志が共同で行った調査では、これ以上負担が増えれば、5割が『治療を中断する』、6割が『治療の回数を減らす』と答えていることを紹介。また、政府は制度の見直し理由として、『現役世代の保険料負担軽減』を口実にしているが、勤労者の場合は労使折半で月46円〜208円程度の軽減にしかならず、わずかな保険料負担軽減のために、子育て世代や現役世代の患者負担を増やしては本末転倒だと強調し、国に対し上限額引き上げの撤回を求めるよう要請しました。

自らの体験と患者の切実な声を紹介

県社保協の鈴木事務局長は、自身も高額療養費制度を活用した経験を語り、60代のがん患者の方から伺った以下のメッセージを紹介しました。

県社保協の鈴木事務局長は、自身も高額療養費制度を活用した経験を語り、60代のがん患者の方から伺った以下のメッセージを紹介しました。

膀胱がんで膀胱摘出、人工膀胱を設置。抗がん剤、放射線治療を行い、現在は医大で経過観察中。闘病のため退職し収入が減った。再発の不安と高額療養費の見直しによる医療費負担増も不安だ。施設入所している両親より先には死ねない。患者・家族にとって必要な制度。現状を維持してほしい。

民医連の吉田事務局長と保険医協会の黒田副会長も、医療現場の声を紹介し、上限引き上げの撤回を求めました。

治療を受けにくい状況を作ってはならない

工藤議長は、「皆保険制度にかかわる問題。物価高騰と賃金引き上げも十分でない中、医療費を抑制するあまり患者が治療を受けにくい状況を作ってはならない。全世代にかかわることなので、実態に即した制度の見直しが必要」と語りました。

《2025年2月11日》

歴史に学び軍拡・改憲許さない

「建国記念の日」を考える県民のつどいに参加

2月11日、盛岡市で「建国記念の日」を考える県民のつどいが開催され参加しました。教科書・靖国神社問題岩手県市民ネットワーク、いわて労連、岩手県革新懇など7団体が主催し、83人が参加。「憲法が掲げる国民の平和的生存権を守り、暮らしに生かすために声をあげ続けます」とのアピールを採択しました。

2月11日、盛岡市で「建国記念の日」を考える県民のつどいが開催され参加しました。教科書・靖国神社問題岩手県市民ネットワーク、いわて労連、岩手県革新懇など7団体が主催し、83人が参加。「憲法が掲げる国民の平和的生存権を守り、暮らしに生かすために声をあげ続けます」とのアピールを採択しました。

講演した小笠原基也弁護士(もりおか法律事務所)は、石破政権は「国際情勢の変化」を理由に大軍拡を進めているが、仮想敵国を設定すること自体がその国との関係を悪化させると指摘。トランプ大統領は自国の軍事費を削減する一方で、日本に極東地域での米国の役割(武力による威嚇)を押しつけ、武器を売りつけようとしていると批判しました。

参加した40代の女性は「日本国内での軍事力強化の実態をマスコミは報道しない。『正しい知識と情報こそが平和と豊かな生活をつくる』との講師の訴えが大事だと思った」と感想を寄せました。

《2025年2月6日》

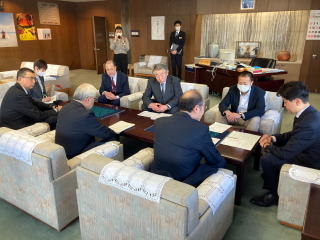

東日本大震災津波から14年を前に小池晃書記局長が来県

達増拓也知事らと懇談

2月6日、東日本大震災津波から14年を前に、日本共産党の小池晃書記局長、高橋千鶴子前衆院議員(衆院東北比例候補)らは、県庁で達増拓也知事と懇談しました。小池氏は「東日本大震災から14年になろうとしています。今の課題と国に求めることをお聞かせください」と尋ね、要望を聞き取りました。

2月6日、東日本大震災津波から14年を前に、日本共産党の小池晃書記局長、高橋千鶴子前衆院議員(衆院東北比例候補)らは、県庁で達増拓也知事と懇談しました。小池氏は「東日本大震災から14年になろうとしています。今の課題と国に求めることをお聞かせください」と尋ね、要望を聞き取りました。

達増氏は、復興の取り組み状況を説明する中で、被災者の心のケアの問題について「相談件数がいまだ高止まりだ」と指摘。「コロナパンデミックに物価高騰が重なるなど、震災直後にはなかったような経済的困難が出てきている」「国として復興を進めるのは期限を切らずにやってほしい」と要望しました。

小池氏は、災害公営住宅の孤立などコミュニティーづくりの課題とともに、沿岸地域の精神医療体制の拡充など継続的な予算支援が必要な問題もあると応じました。

小池氏は、災害公営住宅の孤立などコミュニティーづくりの課題とともに、沿岸地域の精神医療体制の拡充など継続的な予算支援が必要な問題もあると応じました。

また達増氏は、サケ、サンマ、スルメイカなど主要魚種の不漁問題をあげ、「新たなサケ・マス類の海面養殖を始めたが、それらを販売、水産加工する実績がないため、まだ大きな収入につながるようにはなっていない」と説明。小池氏は「漁獲量の減少は国の課題でもある」と述べました。

小池氏が、岩手県が独自に中小企業の賃上げへの直接支援を進めていることに注目していると述べ、課題を尋ねると、達増氏は「国が予算をつけてくれれば使い勝手のいい制度をつくれる」と回答。小池氏は「国は岩手県の取り組みに学び、直接支援に踏み切るべきだ」と応じました。

県庁では「いわて被災者支援センター」の山屋理恵センター長とも懇談し、取り組みを聞き取りました。

佐々木拓陸前高田市長と懇談

陸前高田商工会を訪問

陸前高田市に移動し佐々木拓市長と懇談しました。津波で深刻な被害を受けた同市から国や県への要望が出されました。

陸前高田市に移動し佐々木拓市長と懇談しました。津波で深刻な被害を受けた同市から国や県への要望が出されました。

佐々木氏は、財政支援を巡り、グループ補助金で整備した施設の用途変更等への柔軟な対応を要望。高齢化や後継者不足、経済状況などの影響により事業譲渡や店舗改修、設備の入れ替えを行う際にも、補助金の返還が迫られている実態を語りました。

さらに、区画整理事業等で復興した区画の再編に伴う国庫返還金の緩和や免除、被災児童・生徒の学習や心のケアのための教職員の加配措置の継続なども要望。医師不足、専門医の偏在の是正に向けた実効ある施策も求めました。

さらに、区画整理事業等で復興した区画の再編に伴う国庫返還金の緩和や免除、被災児童・生徒の学習や心のケアのための教職員の加配措置の継続なども要望。医師不足、専門医の偏在の是正に向けた実効ある施策も求めました。

震災後の物価高騰の影響、海水温上昇に伴う漁業への打撃などの苦境も語りました。

小池氏は「グループ補助金そのものが被災者支援のために柔軟性を持ってつくられた制度だ。用途変更に伴う補助金の機械的な返還は、制度の趣旨にも合わない。国に是正を求める」と応じました。

陸前高田商工会では伊東孝会長らとも懇談し、なりわいの再建への要望を聞き取りました。

商業施設・アバッセたかた内には、ロサンゼルス・ドジャースへの入団が決まった同市出身で大船渡高校卒業の佐々木朗希投手を応援するコーナーがあり、メッセージを寄せました。